1

Dos sucesos de la cultura visual cubana coincidieron en el cierre del pasado año. Uno de ellos transcurrió durante buena parte del mes de diciembre. El otro aún permanece…para terminar al finalizar en este febrero. El primero fue la Feria Internacional de Artesanía (FIART) que desde el segundo lustro del decenio 80 realiza el Fondo Cubano de Bienes Culturales, concebida con la misión de mostrar y comercializar producciones artesanales cubanas tradicionales y modernas, así como de la pequeña industria y de las denominadas Artes Decorativas; y a la vez incluir lo realizado por artífices y empresas pariguales o genéricamente parecidas de otros países. Lo segundo es la muy conocida Bienal de la Habana, en cuya amplia mezcla de hechos concurren autores y entidades de artes visuales de numerosas nacionalidades, tanto en las modalidades intemporales como en aquellas otras que responden a imaginarios, ocurrencias y procedimientos especulativos internacionalizados en nuestra época.

Aunque Cuba vive hoy muy difíciles circunstancias materiales, que imponen limitaciones de recursos e influyen de modo negativo en hacedores y procesos culturales, ambos eventos se concretaron como era realmente posible y según parámetros que -en uno y otro caso- han devenido constitutivos de concepciones modulares que arman siempre sus fisonomías y programas. No obstante los aspectos débiles y las carencias, ambos alcanzaron una rica participación y hasta logros en lo estético o en las implicaciones funcionales y receptivas. Nuestra Bienal y FIART han resistido mediante la fusión de esfuerzo y perseverancia, experiencia institucional y responsabilidad respecto de la sociedad donde tienen lugar. De ahí que hayan podido mantener una vigencia devenida casi “costumbre”.

2

La Feria de Artesanía del 2024 se mantuvo fiel a su divisa originaria: tratar de sustituir la “cultura del consumo” por el consumo de la cultura. Y aunque no tuvo más remedio que asumir otra vez la venta de objetos e imágenes de fabricación múltiple (desprovistos de altos valores en sus significantes), no olvidó que su razón de existencia es continuar como ámbito especial de encuentros y mercado para lo genuino, creativo, hermoso y en ciertos casos también renovador. Los imperativos económicos de urgencia y el rango cultural especializado, que en sí mismo resultan contradictorios y casi imposible de armonizar, alcanzaron en sus ejecutorias y espacios cierto grado de equilibrio.

Tanto en el recinto ferial de PABEXPO como en la Estación de las calles Línea y 18 del Vedado, FIART propició que los artesanos, diseñadores y aficionados con acusada sensibilidad e inventiva contaran con una vía seria para revelar y promover piezas y visiones atractivas destinadas al uso corporal y la ornamentación.

Asimismo volvió a funcionar como fuente de ingresos monetarios para los correspondientes productores y las entidades del sector, locales y del exterior, a la par de posibilitar algunas ganancias para la empresa del Ministerio de Cultura que organiza la Feria. En una nación huérfana de clientes vernáculos para el arte plástico, e igualmente desprovista de otras muchas formas de darle cuerpo a encargos públicos y aplicaciones útiles mediante esa manifestación artística, la Nueva Artesanía que prevalece en sus ofertas ha servido para que numerosos artistas visuales adoptaran otros oficios profesionalmente cercanos, cuyos productos poseen cierta demanda que les garantice asegurar la sobrevivencia.

Entre 1988 y 1989, momento aquel de su incubación fundacional, FIART fue pensada también a manera de un tejido de prueba para conformar luego una Feria Caribeña y Latinoamericana de Arte fundamentada en principios de soberanía cultural, diversidad en lo expresivo, estímulos al acto creador y rechazo a cuantas desviaciones contaminan a las correspondientes ferias de países capitalistas desarrollados, e igual a las ferias-satélites de los subdesarrollados. Aquella idea germinal (que asomó de nuevo al crearse el ALBA CULTURAL) no pudo materializarse por la llegada del apodado “período especial” de los años 90, así como debido a oscilaciones de criterios ejecutivos y hasta equivocado mimetismo en la búsqueda de un mercado para la cantidad enorme de productores de arte existentes en Cuba. De alguna manera, y a partir de idénticos principios de autenticidad y desarrollo, aquella Feria que no pudo existir, sería complementaria de nuestra Bienal, pero alternando en tiempo de su realización con esta.

3

Llámese Bienal, Trienal, Festival, Macro-exhibición multinacional… o como se quiera, lo cierto es que la multitudinaria concurrencia de las artes visuales nativas y externas que actualmente llega a su final en territorio cubano no es, ni ha sido nunca, exactamente igual a las bienales transnacionales realizadas en otros países a partir de los años cincuenta. Desde su nacimiento como posibilidad, en la tarde posterior al entierro de los restos de Wifredo Lam en panteón militar del cementerio habanero, tuvimos clara consciencia de que se trataba de una Bienal de otro tipo. De ahí su complejidad, lo complicado de su estructura, las facetas opuestas que con frecuencia ha mezclado, la pluralidad de intereses y estéticas que la signan, las funciones del arte simultaneadas, los cuestionamientos desatados, y esa abarcadora presencia de géneros, modalidades combinatorias y sumas de lo gremial con lo popular, lo tradicional con lo renovador, que la ha integrado a nuestra vida y cultura como necesidad, suceso internacionalmente representativo y costumbre.

Esta que no es únicamente una Bienal habanera, porque desde su anterior celebración se propuso abrirse en ejecuciones por todo el territorio nacional, tampoco ha sido nunca sólo festividad para la esfera creativa e institucional; pues en su especificidad cubana es normal que salga de los inmuebles del ejercicio profesional de la cultura artística, proyectándose hacia la escena de todos, y convirtiéndose asimismo en ámbito dinámico que funde a público con hacedores, exhibiciones en interiores con sucesos dialógicos exteriores, especialistas con aficionados, arte legítimo con ocurrencias extra-artísticas, imaginarios establecidos con firmas que irrumpen, espectáculo con reflexiones. Nuestro evento principal en arte visual, donde se paraleliza lo tradicional y lo renovador, el arte de siempre con el que se nutre se signos y recursos constructivos de este tiempo, ha demostrado otra vez su carga de pasiones y la mixtura que lo torna afín a numerosas maneras de producir, entender y tornar de utilidad humana al hecho artístico.

Foto: Marcelino Vázquez Hernández/Tomada de Cubadebate

Tanto en quienes optaron por mostrar su lenguaje o estilo en sitios convencionales como el Museo, la Galería de intenciones comerciales o el Centro curatorial, como en aquellos que se lanzaron a espacios de mayor concurrencia pública (parques, plazas, áreas comunales o malecón) ha primado la necesidad de sacar sus creaciones del almacenamiento en casas o talleres, e igual de poner en movimiento una productiva imaginación, para darle sentido palpable al arte que les habita por dentro. Hacedores llegados de muchas naciones, junto a cubanos reconocidos y emergentes, e igual aficionados deseosos de ser admitidos en el gremio virtual correspondiente, se sumaron a una contienda cultural que –aún con los componentes frágiles de oficios y las carencias de genuina creatividad, esa equivocada inserción de muestras conectadas a la concepción mercantil transnacional, además de una persistencia en proyectos casi “canónicos” de arte- lograron mantener a la fisonomía general que distingue al abarcador acontecimiento.

Fiel a una posición humanista y una práctica socializadora de la recepción estética, principio con frecuencia mal comprendido por aquellos de adentro o de afuera que únicamente se alistan en el utilitarismo capitalista de las Artes Visuales, la Bienal de la Habana ocurrida en este dramático y peligroso momento de la existencia global, ha mostrado indudable resistencia y filiación a un camino que implica democratización espiritual, parigual aceptación de lo bello y lo estético-transgresor, equilibrio entre lo establecido y búsquedas que propician desarrollo artístico, natural interdisciplinariedad y aceptación enriquecedora de los distintos enfoques generacionales. Pero si quiere proyectarse de modo aportador hacia posteriores tiempos, la Bienal habrá de repensarse en su naturaleza y su diseño, para poder mantenerse de ella lo no-periclitado y darle cauce a ya requeridas y legítimas transformaciones.

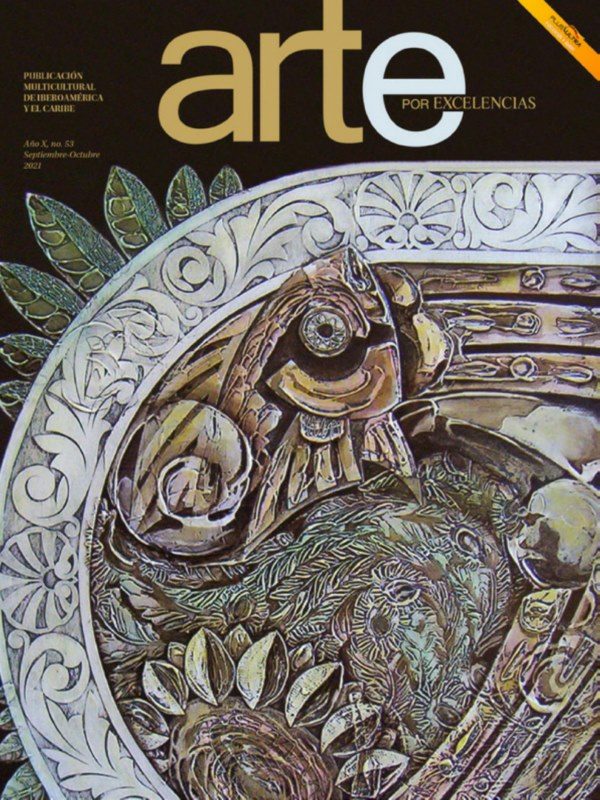

En portada: 15 Bienal de la Habana, Cuba. Foto: Enrique González (Enro)/ Tomada de Cubadebate

Publicaciones relacionadas