La artista peruana Sonia Cunliffe volvió a Cuba, un país que aprecia su talento y lo agradece. En esta ocasión lo hace para compartir su proyecto “Operación Peter Pan, de ausencia en ausencia” como parte de la XV edición de la Bienal de La Habana. Solícita, accede a conversar en exclusiva para los lectores de Arte por Excelencias sobre su relación con la nación caribeña y sus obras recientes.

Sonia, su vínculo con Cuba es amplio, cuéntenos sobre ello

Vine acá en el año 2011 con mi ahijado, los dos teníamos mucha curiosidad por Cuba. Cuando venía me contó una amiga la historia de los niños de Chernóbil que estaban aquí en Tarará. Me interesé, pero obviamente no conocía a nadie, no tenía autorización para tomar fotografías ni hacer ninguna investigación, pero siempre me quedaron esas ganas, y en el 2015 hice un viaje de placer: quería conocer la Fábrica de Arte Cubano, ver un poco de arte, galerías, sentir de nuevo a Cuba.

Había traído una libretita con un trabajo de archivo que había realizado en Perú, Un hombre y una mujer y el curador Jorge Fernández lo vio y se interesó mucho; se le dio a su esposa, que es la periodista Maribel Acosta, y ella se enamoró del proyecto. La conocí y me dijo que si quería hacer algo en Cuba ella me podía ayudar con la investigación. Y yo dije: “Sí, yo quiero hacer lo de los niños de Chernóbil”. Ella me explicó que eso era algo complejo, pero le dije, “está bien, pero lo hacemos” …y lo hicimos. Y definitivamente fue una muestra importante, que caló en muchas personas.

¿Fotográfica?

No solo era fotográfica, hicimos entrevistas, videos, hubo un audio muy importante que me lo hizo Jorge Antonio Fernández Acosta que en ese momento tenía 16 años y estaba estudiando para director musical - tocaba el piano precioso y le propuse que me hiciera el audio-, y fue como una muestra multidisciplinar: tenía videos, fotografías de archivos, fotografías actuales y tenía el audio.

Esa muestra se puso en Perú en una iglesia católica sin culto porque yo quería demostrar cómo en un proyecto humanitario -no importaba si era de derechas, católicos, o lo que fuese-, lo importante era el amor al prójimo que es lo que te enseña la fe cristiana. Entonces se exhibió dentro de una iglesia con las imágenes de Cuba, del proyecto humanitario, de la gente que participó, de Fidel Castro con los niños descendiendo del avión y todo funcionó muy bien.

Justamente viajó a Perú un curador que iba a tener una participación importante en Art Basel Miami y le gustó mucho la muestra y la invitó: la llevé a Art Basel, a Mana Contemporary, y justo el día que inauguramos murió Fidel…y yo en Miami. Entonces dije: “Dios del cielo, ¿qué va a ser de mí en esta ciudad?”, pero fue todo lo contrario. Fue una reacción muy especial, impresionante, y la consideraron entre las 15 muestras que no te podías perder en Miami.

Luego vino directamente para Cuba y la puse en la galería El reino de este mundo. Llegamos a un país que estaba en un duelo y tuvo una asistencia increíble.

¿Fue en el periodo de duelo?

Sí, porque el 7 de enero inauguramos. Fue un momento muy especial, muy bonito… Luego, en el 2019, recibí la invitación para exponerla en la Fototeca de Cuba y fue precioso porque organizamos un coloquio internacional con los doctores que habían participado, los niños, … Se juntó muchísima gente, fueron como 80 personas además de las que fueron a la exposición, inclusive tuvimos la banda musical en vivo para la inauguración. Fue un conjunto de cosas muy personales, muy humanas, muy bonitas.

Vea además: Los niños de Chernobil otra vez en Cuba

Otro capítulo de Chernóbil en Documentos extraviados

Lo precioso de toda esa muestra fue que ya en ese momento en Cuba había una Internet muy buena, entonces se hacía FaceTime o WhatsApp con los niños -que ahora son adultos-, que estaban en Ucrania, en Bielorrusia o en Rusia y que mantienen un contacto permanente con sus doctores de acá, con sus enfermeras, con sus traductores y ellos se iban reconociendo; porque esos niños no tienen fotos de su infancia pues era el periodo especial, era gente que estaba pasando por una pobreza tremenda y esas fotos son los únicos registros que quedan, que están en la memoria de los periódicos Granma o Juventud Rebelde porque son las fotografías tomadas por los periodistas.

¡Qué trabajo!

Sí, fue precioso porque en verdad me pasé bastante tiempo y lo hice muy feliz. Le mandaba fotografías a los niños que me escribían por Facebook y me decían: “Ese soy yo, pero ese día yo estaba ahí, pero búscame, búscame...” Y yo buscando a ver cuál podría ser.

Y lo bonito fue que recuperaron su infancia, de cierta manera pudieron volver a sentir cómo se vestían, dónde dormían, cuál era el comedor, el salón de clases, …

Me imagino que haya sobrepasado tus expectativas…

Totalmente, y esa muestra ha viajado por varios países, muy bonito, muy especial.

¿En estos momentos dónde está?

Yo doné las fotografías al periódico Granma, están acá en Cuba, pero la muestra es itinerante y se puede armar con los videos. La llevamos a Eslovenia el año pasado y lo único que se hizo fue imprimir las fotos allá.

Después me invitaron a la Bienal de 2019 y ahí presenté Monjas en el paisaje en una colateral ubicada en Arsenal Habana. La muestra llevó por nombre Ad Infinitum y su curadora fue Magda González Mora.

Pero ya en el 2021 recibí la invitación formal de la Bienal y presenté un proyecto sobre la alfabetización en Cuba que se llamaba La encrucijada del hombre nuevo. Una utopía vista en el tiempo. Pero en esa investigación que hice sobre el hombre nuevo y todo lo complejo que era, descubrí que el hombre nuevo en realidad para mí fue la mujer, porque si bien el hombre luchó igual que la mujer y todo esto cambió de un gobierno a otro, la mujer fue una revolución dentro de esa revolución porque tuvo que salir también de ese mundo machista, estudió. Hicimos entrevistas a alfabetizadoras y no lo podía creer: había niñas que muy pequeñas se fueron a alfabetizar.

Mezclé los audios de las entrevistas con las imágenes de Sara Gómez -una cineasta negra cubana que murió muy joven-, utilicé fragmentos de esos videos, lo hice con Nicole Remy, justo la cineasta con la que he hecho trabajos actuales, y conseguí 30 faroles antiguos, los verdaderos, y con esos formé el mapa de Cuba y eso estuvo colgando del techo y estaba todo iluminado.

¿Dónde lo hicieron?

En el Palacio de Lombillo, frente a la Catedral. Hicimos unos diplomas para los alfabetizadores, fue un trabajo con la comunidad precioso.

Y ahora hice este videoarte de Operación Peter Pan porque desde que escuché esa historia me conmovió. Pero no sabía cómo hacerla realidad en las artes visuales, no quería hacer un documental porque ya hay documentales maravillosos - los de Estela Bravo-, hay un montón de registros, quería hacerlo de una manera totalmente distinta.

Entonces investigando descubrí un video que hace el gobierno americano para convencer a los niños de que cuando llegasen a la Florida -si bien iban a pasar por momentos difíciles-, todo iba a estar bien. Y es un video que tiene unas imágenes tan crueles que yo no sé el que filmaba qué cosa estaba pensando, los derechos del niño no existían, las imágenes son tremendas.

Entonces decidí mezclar esas imágenes que saqué del video con las de Peter Pan de Walt Disney de 1953, donde cuando Wendy, Jhon y Miguelito quieren volver porque extrañan a su mamá, Peter Pan los trae de regreso. Se molestará, pero regresan y están con sus padres.

Eso es todo lo contrario a lo que pasó en la vida real. Es un video psicodélico, con una repetición y un sonido medio chirriante, porque mi idea es cómo el trauma entra en el imaginario de los niños. Esa repetición constante de algo que no quieres y te pasa, y no quieres y te pasa, y no quieres y te pasa. El video es así, dura 8 minutos y me invitaron con él.

Pero la Bienal tiene una temática, “Horizontes compartidos”, y la columna vertebral de esa propuesta es que las piezas de arte salgan del espacio de galerías o de museos, que sean interactivas con la comunidad. Entonces yo estaba pensando cómo podría poner el videoarte para que más gente lo vea o para que sea interactivo y conversando con Maribel Acosta, mi amiga periodista que me ayuda en todas las investigaciones, me cuenta que acá en Cuba hubo Cine Móvil.

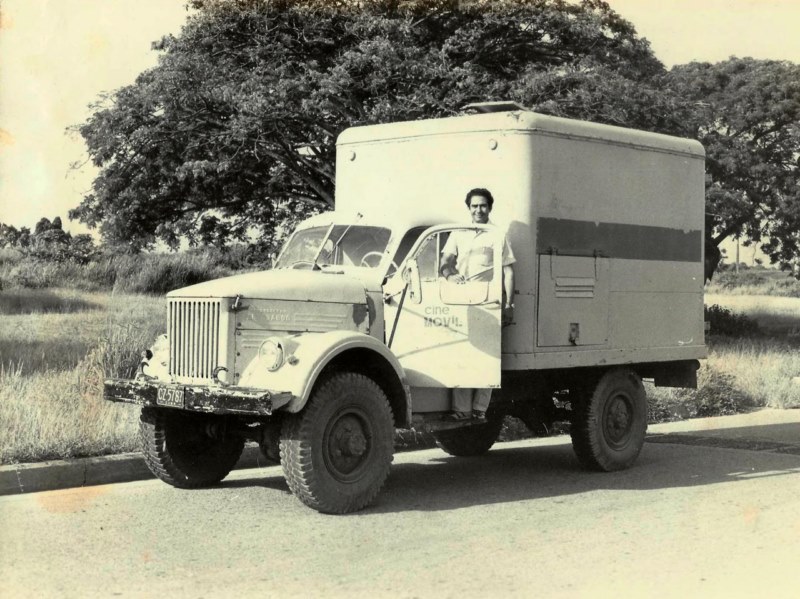

Comienzo a investigarlo y encuentro al último chófer del último camioncito, el señor Sedeño. Gracias al Consejo Distrital de cine de Camagüey, al ICAIC, a la Bienal, y a todas las instituciones que nos apoyaron muy rápido, de manera efectiva e incondicional pude hacer todo.

Al llegar a Cuba me agarró el ciclón la primera noche, pero luego pude ir a Camagüey e hicimos allá una puesta con el cine móvil, que yo ya lo había mandado a arreglar junto con el cine de Camagüey. El camioncito ya estaba perfecto y lo llevamos al señor Sedeño para que se reencontrara con su camión recién reparado. Se le dio un homenaje a él como un chofer que había dedicado su vida completa - entró a los 22 años y terminó cuando se jubiló-, y gracias a él ese camión sobrevive porque en la Guerra Fría se quedaron sin películas, todo se fue desmantelando y, de los 40 camiones que había en Cuba, ese es el único que está gracias al cuidado del chofer.

En Lugareño proyectamos el documental Por primera vez de Octavio Cortázar. Ese fue el lugar donde empezó ese camión móvil a trabajar y el señor Sedeño se casó y vive con una lugareña.

Hicimos la proyección y fue precioso porque si bien ahora tienen televisión y celulares, verlo con su comunidad es diferente, la magia de estar todos juntos, y además en un poblado que no tenía luz hacía una semana. Entonces llega este camión con el cine móvil…fue una fiesta, una cosa preciosa y vamos viendo por primera vez, y a la vez mirábamos las caras de las personas que estaban ahí, que era casi lo mismo, era como repetir la historia.

De ahí ya el camión viajó a La Habana y lo transformé en una sala de cine: dentro del camión hoy en día hay un televisor, 8 sillas, una alfombra, un texto,…Está por distintos puntos de la Habana, integrado al programa de la Bienal, va en dependencia de las muestras que inauguran, pero es sorpresa. Va llegando y ya la gente -como ha salido en el noticiero-, lo ven y saben que es el Cine Móvil. Suben, les doy unos tickets especiales y les regalo unos pósteres, la idea es que vean el videoarte de Operación Peter Pan para que tengan esa sensación que tuvieron los niños cuando suben a un avión que no conocen, van a llegar a un lugar que no tienen ni idea, un clima distinto.

Me doy cuenta de que sus dos proyectos fundamentales asociados a Cuba han tenido que ver con la infancia, ¿es un tema que trabaje con frecuencia o fue fortuito?

Yo me gradué primero de profesora de educación inicial y trabajé cerca de 23 años siendo maestra y me gusta muchísimo. Cuando me fui a vivir afuera ya no podía ejercer de maestra y comencé a estudiar Artes Visuales, entonces creo que siempre he tenido esa misma preocupación sobre el apego y el desarraigo.

Justamente Operación Peter Pan trata del desapego, o sea, como estos niños que tienen dos, tres, cuatro o cinco años están juntos en esto y sobre todo el papel que juegan en esos momentos las noticias falsas que ponen la Iglesia Católica junto a la CIA y cómo se dejan los padres convencer de una cosa que era tan irreal.

Pero uno tiene que estar en el momento, en las circunstancias, porque los niños fueron víctimas, pero los padres también lo fueron, y si alguien sufrió enormemente fueron primero los niños, luego los padres, los abuelos y toda la familia que quedó acá. Los niños allá solitos... es que no me lo puedo imaginar porque yo soy madre, soy latinoamericana -que siempre estamos muy pendiente de cómo están los hijos-, y encima soy católica.

Entonces me pregunto cómo la Iglesia pudo estar en esto, cómo los padres dejaron ir a los chicos -porque fue voluntario, no es que nadie los obligó-, pero emocionalmente yo creo que la Iglesia los manipuló, o sea, los padres se convencieron porque estaban muy, muy asustados; además tenían la idea de que todo se acababa en dos o tres meses y todos volverían a estar juntos… y fue la vida entera. Y si bien ellos tenían miedo de perder la patria potestad en Cuba, la perdieron, pero en la Florida porque los niños fueron dispersados por todos lados, muchos se demoraron en reencontrarse varios años, otros no se reencontraron jamás, otros tuvieron suerte que tenían familia allá y pudieron acomodarse mejor; pero una gran mayoría sufrió muchísimo. Yo creo que todos deben haber sufrido en cierta manera algunos traumas.

¿Aparte de estos dos proyectos tienes alguno de características similares?

Tengo muchos de archivos. Me encanta trabajar con el archivo.

En esta Bienal mi propuesta ha sido el cine móvil presenta la película “Operación Peter Pan, de ausencia en ausencia”. He juntado las dos cosas: esta memoria de un cine móvil que estaba perdido porque hay una metáfora increíble. El cine móvil empieza en Cuba en el año 61 y los niños viajan a la Florida en el año 61, entonces mientras les estaban contando que le iban a quitar a los niños había una revolución cultural que se estaba ocupando de que todos los niños de los lugares más apartados tuvieran cultura. Entonces, ¿cuál era la verdad?

Es impresionante porque son cosas que la historia te da, que están ahí, tú solo tienes que tejar los hilos.

Alguna otra cosa que le interese agregar…

Me parece importante que las personas, ahora que hay tantas redes y tanta información, siempre investiguen bien las noticias, que no se dejen llevar nunca por las noticias falsas y que también la infancia pasa y cuando eres adolescente o adulto yo no puedes volver a ese momento, es irrecuperable. También el amor por la familia -que sé que lo tienen clarísimo en Cuba-, pero no olvidar que hay circunstancias extremas que te pueden asustar y cometer cosas como esas.

Fotos: Cortesía de la entrevistada

Le puede interesar:

Mila Huby propone “Cartografías de la Memoria” en la Bienal de La Habana

Anamaría McCarthy: “Horizontes compartidos” es también compartir tu cultura

El arte borra las fronteras humanas, desde Casa de África

San Alejandro se suma a la Bienal de La Habana

España en la Bienal de La Habana

Publicaciones relacionadas

Papucho y Manana Club: “La salsa no está muerta, está más viva que nunca”

Noviembre 18, 2025